- Prendersi cura: Racconti dell’Invisibile -

Mostra nel Palácio Sinel de Cordes, Lisbona (2020)

Mostra nel Palácio Sinel de Cordes, Lisbona (2020)

Che cosa è l'architettura é la domanda fondativa che si pongono coloro che si occupano di questa disciplin a, anche solo per interesse personale. Le risposte non sono mai univoche né tanto meno definitive perché l'architettura abbraccia la civiltà, cioè conoscenze, tradizioni, riti e usanze che hanno bisogno di luoghi, funzionali e simbolici, per realizzarsi.

Cuidar: Contos do Invisível, (Prendersi cura: Racconti dell’Invisibile; tda) progetto espositivo che nasce dalla Open Call 2020 di Future Architecture Platform e commissionata dalla Trienal de Arquitectura de Lisboa, è un viaggio immaginario che attraversa tre paesi - Italia, Estonia, Slovenia tra gli anni '60 e la fine degli anni ’70 - fatto di racconti in testi e immagini presentati in tre sezioni: i Racconti delle Non-Architetture, i Racconti del Possibile e il Racconto dei Paperers.

Vista dell’esposizione: Introduzione

©esterdonninelli

©esterdonninelli

Tutte le immagini sono riproduzioni accurate degli originali del MAXXI Museo Nazionale di Arti del XXI secolo (Roma, Italia), del Museo di Architettura dell'Estonia (Tallin) e del Museo di Architettura e Design (Lubiana, Slovenia) e che, per motivi di conservazione, non sono stati concessi al prestito. In questi racconti invisibile è l'architettura costruita, quella degli edifici, dei materiali pesanti connessi tra loro per creare una struttura solida e resistente destinata ad essere occupata. La curatrice, Sonja Lakić, ha un'idea chiara su cosa sia l'architettura: non è l'edificio in sé, perché l'architettura è fatta da persone per altre persone, che la occupano, la usano, la vivono in forme temporanee o permanenti e che ne stabiliscono, così, il valore all'interno della comunità. Da chi immagina un progetto a chi ne è il destinatario, attraverso l’architettura si crea un dialogo con la collettività, tra persone che si occupano di ambiti diversi e che vengono coinvolte per un fine comune e condiviso: prendersi cura degli altri attraverso l'architettura. Le parole di Leonhard Lapin aprono la mostra, riportate a caratteri cubitali sui gradoni dell'installazione espositiva, come fosse il motto posto sulla soglia dei palazzi antichi, che va letto e capito per prepararsi all'inaspettato. “L'architettura invisibile è un modo cosciente di stare nello spazio, di essere nella solitudine, nel vuoto. Architettura invisibile è una forza reale contro le manifestazioni banali dell'architettura visibile, contro l'architettura senza spirito. È stando nello spazio che creiamo architettura” (The concept of Invisible Architecture, 1978; tda).

L'architetto Diego Sologuren, autore della scenografia e che ha lavorato all'unisono con la curatrice Sonja Lakić, coinvolge con un'abile orchestrazione generale della mostra che, per l'ampiezza dei contenuti, poco noti ai non specialisti, e la varietà delle riproduzioni, realizzate in vari formati su carta e su pannelli in metallo, aveva bisogno di un layout che desse uniformità e ritmo all'esposizione. I pezzi sono posti su una pedana continua che attraversa le sale del palazzo settecentesco come un corpo unico. Sfruttando la fuga delle cinque sale, tipica configurazione dei palazzi nobiliari dell'epoca, spinge la pedana fino alle pareti e facendola trasbordare all'altezza della porta la fa continuare nella sala successiva, imprimendo ritmo e direzione al passo del visitatore, che può così sfruttare e apprezzare la fuga architettonica. Travi in legno a sostegno della pedana sono lasciati a vista correre lungo il pavimento, ma in punti ben studiati del percorso, come quello scelto davanti una delle ampie finestre del salone, vengono prolungate per trasformarsi in cavalletto espositivo verticale, che induce un face-to-face con l’immagine. Con l'abilità di un burattinaio che tiene le fila dei suoi personaggi, Sologuren gioca con le diverse qualità dei pezzi collocandoli su varie altezze, modificando la quota di questa pedana espositiva ad ogni sala.

Racconti del Possibile, vista generale 1

©esterdonninelli

Racconti del Possibile, vista generale 2

©esterdonninelli

©esterdonninelli

Nella prima sezione dei Racconti delle Non-Architetture, i disegni intriganti di Franco Purini (n. 1941) e Laura Thermes (n. 1943) possono essere osservati a una distanza ravvicinata, quasi in intimità, lasciando lo sguardo libero di perdersi nei bianco e nero delle foto e dei disegni del Teatrino Scientifico (1979), una non-scenografia aperta, percorribile in tutte le direzioni, una delle architetture effimere all'interno dell’innovativo programma culturale Estate Romana, voluto da Giulio Carlo Argan e Renato Nicolini – rispettivamente sindaco e assessore alla cultura – per riportare le persone nello spazio pubblico della capitale italiana durante gli Anni di Piombo. L'architettura effimera venne usata come catalizzatore sociale collettivo che attivò i cittadini in un processo di appropriazione spontanea dello spazio e, contemporaneamente, permise il recupero di spazi abbandonati o dimenticati della città.

Racconti delle Non-Architetture

©esterdonninelli

©esterdonninelli

Franco Purini e Laura Thermes, Le meraviglie urbane del Parco Centrale, 1979

(MAXXI Museo Nazionale di Arti del XXI secolo, Roma, Comodato Purini-Thermes)

©esterdonninelli

(MAXXI Museo Nazionale di Arti del XXI secolo, Roma, Comodato Purini-Thermes)

©esterdonninelli

Si prosegue con i Racconti del Possibile. Testi, foto e disegni documentano l'attività della Scuola di Tallinn a partire dalla figura preminente di Leonhard Lapin (n. 1947), architetto, storico dell'architettura, artista e poeta, simbolo dell'avanguardia culturale in Estonia a partire dalla fine degli anni '60. La sua attività documenta la crescente opposizione nel paese nei confronti della standardizzata prassi costruttiva in vigore, legata all'applicazione dogmatica del linguaggio moderno nelle anonime forme volute dal collettivismo sovietico, che negli anni '70 vedeva sempre più architetti e studenti opporsi nei dibattiti, nelle esposizioni e in progetti accademici, dove costruttivismo e linguaggio pop furono il vocabolario dal quale attingere nuove forme costruttive e concettuali.

Racconti del Possibile, dettaglio

©esterdonninelli

©esterdonninelli

I pezzi esposti si susseguono sulla pedana, che corre bassa tra le due sale successive, ed emergono nel formato originale di 1m x 1m, ironico e paradossale per l’epoca e, quindi, rivoluzionario, scelto per la mostra del 1978 “Esposizione Architettonica 78” che sancisce l’inizio ufficiale dell’attività del gruppo.

In mostra, oltre alla dichiarazione riconosciuta come il manifesto della Scuola di Tallinn, è presente il lavoro che Sirje Runge (n. 1950), unica donna del gruppo, presentò per la sua tesi di laurea. Fautrice di un'idea di città che favorisse l'incontro tra le persone e tra persone e luoghi, considerava la realtà urbana composta di micro ambienti personalizzabili e interattivi, dove schermi televisivi, juke box e apparecchiature varie mettessero in dialogo le persone. I due disegni in mostra sono assonometrie di una struttura aperta composta da un reticolo ortogonale di assi tubolari che creano spazi cubicolari, alcuni attraversati da scale a chiocciola che ne permettono il percorso in verticale e altri con facce chiuse da schermi colorati. Ogni disegno ha la sua studiata gamma cromatica pop, dai toni caldi del rosso ai toni freddi del blu. Queste strutture erano state pensate per il centro di Tallin, con le sue totalitaristiche cortine di cemento formate da masse di palazzi standardizzati e respingenti qualsiasi idea di appartenenza urbana. L'aspetto visionario e avanguardistico del gruppo lo ritroviamo in altri disegni, tra i quali quello per un complesso di uffici per la fattoria collettiva "Western Fisherman" a Haapsalu di Ain Padrik (n. 1947) che diventa una struttura sospesa in aria come una navicella spaziale, con le travi di fondazione che sembrano i puntelli di appoggio di questa specie di astronave urbana appena decollata, come ci fanno pensare le linee rosse di cavi e tubi dei vari impianti che svolazzano disordinatamente. Al suo fianco i cubi abitativi volanti sopra la massa indistinta della città in bianco e nero, montaggio di disegni di Vilen Künnapu (n. 1948), echeggiano un futuro che sembra appartenere a funambolesche dimensioni spaziali, di cui la Scuola di Tallin ne dimostra l'attualità imminente, consapevole che la nuova era per un'architettura più umana sta giungendo. Altri disegni, tra i quali quelli di Jüri Okas e Avo-Himm Lover, compongono un panorama fatto di storie che volevano essere già il presente.

Sirje Runge, Proposta per il Design delle Aree nel Centro di Tallinn, tesi di laurea, Estonian State Art Institut, 1975

(Museo di Architettura dell’Estonia)

©esterdonninelli

Ain Padrik, Struttura Espositiva: Edificio per Uffici per la fattoria collettiva “Western Fisherman” ad Haapsalu (non costruito), 1978

(Museo di Architettura dell’Estonia)

©esterdonninelli

Vilen Künnapu, cubi sulla città, 1978

(Museo di Architettura dell’Estonia)

©esterdonninelli

(Museo di Architettura dell’Estonia)

©esterdonninelli

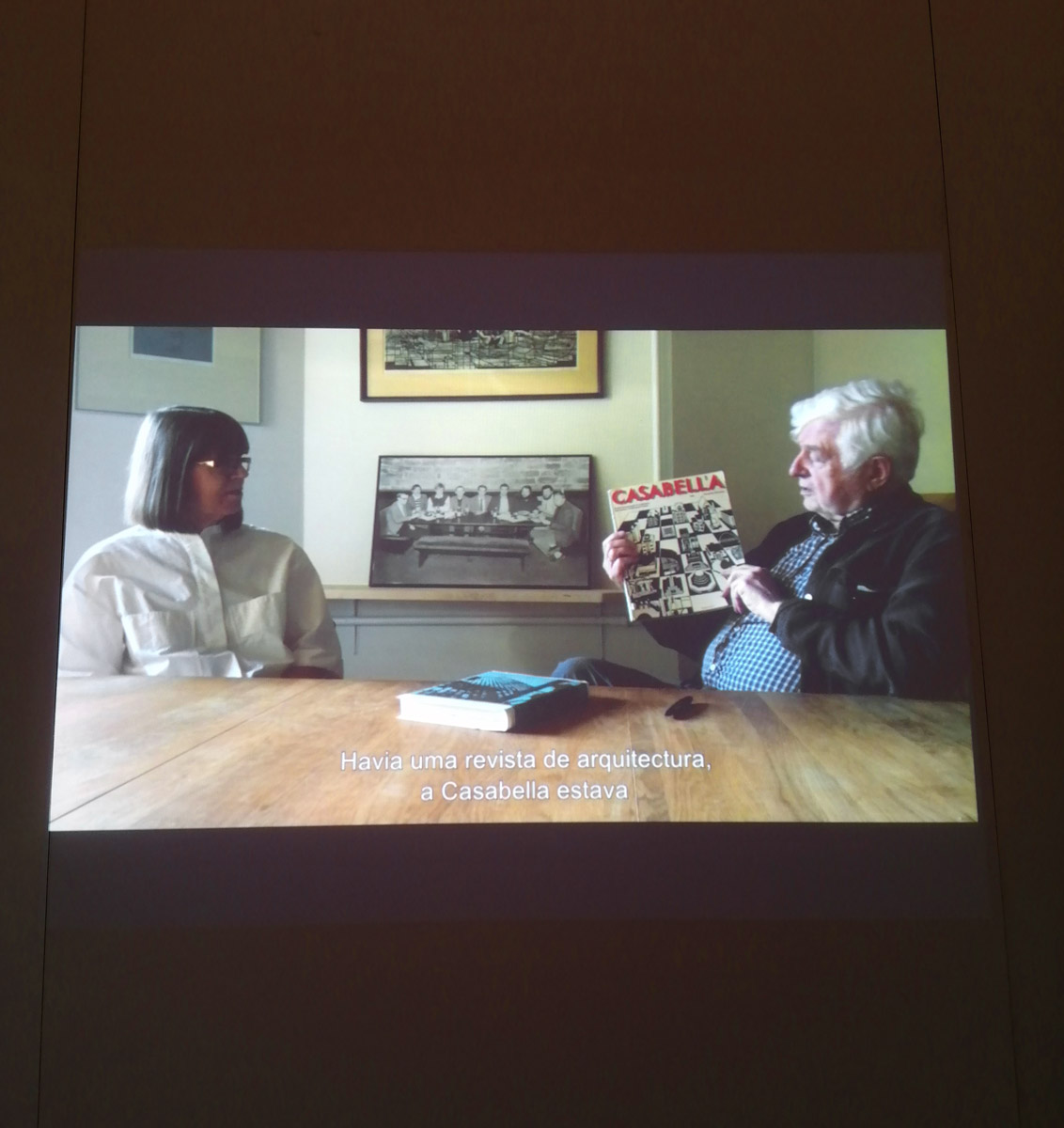

Una sezione di quattro video arricchisce di contributi la mostra. Tra questi è imperdibile il racconto di Veljo Kaasik (n. 1938), uno dei componenti del gruppo, in seguito chiamato Tallin 10, che nel 1975 riuscì a far partecipare l'amico e collega Tiit Kaljundi (1946-2008) al concorso indetto dalla rivista Japan Architect “Casa per una Superstar”. Il progetto, pur superando la prima selezione, non vinse ma venne presentato a Zurigo nel 1985 nella sezione di architettura di una mostra che celebrava i rapporti di amicizia tra Unione Sovietica e Svizzera. Durante quell’evento, gli architetti di Tallinn 10, ormai documentati nelle riviste specialistiche come Casabella, furono etichettati come "separatisti" dagli svizzero-italiani lì presenti, che videro nella libertà artistica delle loro proposte una dissonanza all’interno della monolitica architettura sovietica.

Frame del video con la testimonianza di Veljo Kaasik sul gruppo Tallinn 10

©esterdonninelli

©esterdonninelli

Nelle ultime due sale i Racconti di Paperers, che potremmo tradurre come "cartonai", mostrano le riproduzioni tridimensionali degli esercizi svolti dagli studenti dello Smer B, esercizi di composizione con un piccolo foglio di carta della stessa dimensione. I lavori, accurati come origami, sono calati da un baldacchino che ci fa sollevare lo sguardo in alto e formano una costellazione inaspettata di forme e colori. Paperers è una parola dispregiativa, inventata dalla storpiatura dell'inglese paper per denigrare gli studenti che partecipavano al corso sperimentale dell’Università di Lubiana, che durò appena il biennio 1960 e 1961 e che fu promosso da Edvard Ravniker per rinnovare la studio dell’architettura in Slovenia usando programmi e metodi ispirati alla scuola della Scuola di Design di Ulm (Hochschule für Gestaltung), dove aveva insegnato. In questa ultima sezione non ci sono testi, a parte una breve introduzione sul corso Smer B. Le immagini ci spingono a fare un volo pindarico per pensare a una storia urbana diversa, che nasca dalla possibilità di una partecipazione collettiva perché tutti noi apparteniamo alla città, non solo chi la progetta.

Il Racconto dei Paperers, vista generale 1

©esterdonninelli

Il Racconto dei Paperers, dettaglio 1

©esterdonninelli

©esterdonninelli

Il Racconto dei Paperer, dettaglio

2

©esterdonninelli

©esterdonninelli

Il Racconto dei Paperers, dettaglio 3

©esterdonninelli

©esterdonninelli

Ad uscire dalla mostra ci aspetta una parete bianca, una pagina ancora da scrivere, dove bambini e adulti sono invitati a lasciare il loro segno con un pennarello indelebile. Sonja Lakić vuole che la mostra non sia un’esposizione perentoria di contenuti, ma una sollecitazione, attraverso le immagini, a partecipare, a familiarizzare con lo spazio della città e a re-inventarlo, perché l’architettura non appartiene a chi la progetta ma a chi la usa. E siamo tutti noi.

“...la rete di linee della mano di un bambino appartiene alla strada e alla casa” (tda) (Vilen Künnapu e Juhan Viiding in Architects of the Tallinn School and the critique of Soviet modernism in Estonia, “The Journal of Architecture”, 14, 1, 2009)

©esterdonninelli

©esterdonninelli

Esposizione: Prendersi cura: Racconti dell’Invisibile (IT)

Cuidar: Contos do Invisível (PT titolo originale)

Curatoria: Sonja Lakić

Scenografia: Diego Sologuren

Sede: Palácio Sinel de Cordes

Date: 15 ott.-12 dic. 2020

19 novembre 2020